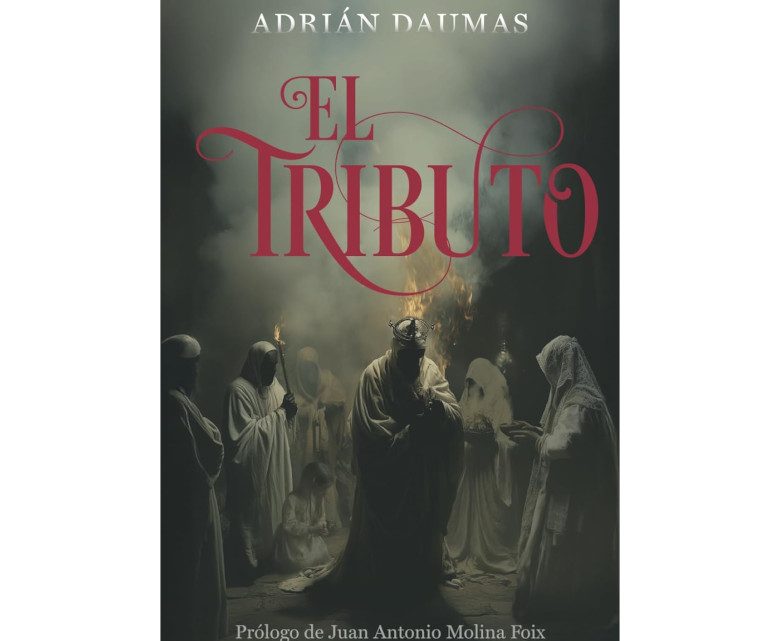

ENTREVISTA A ADRIÁN DAUMAS

5 de octubre de 2025 ![]()

Frank G. Rubio para la publicación Ángulo Muerto.

AM: Adrián Daumas, buenas noches, vamos a hablar de la novela “El tributo” de la que eres autor. Lo primero de todo: tú vienes del Teatro, dónde eres un director veterano…

AD: Buenas noches, Frank. En primer lugar, quisiera agradecerte la entrevista, sabiendo lo difícil que resulta que una novedad logre abrirse paso en este maremágnum editorial donde cada año se publican miles de títulos que, como olas sucesivas, tienden a desvanecerse con rapidez. Por eso, no puedo sino sentirme agradecido de que hoy vayamos a conversar sobre esos dos libritos que, con toda humildad, buscan su lugar en medio de esa marea.

La escritura llegó a mí antes que el teatro; sin embargo, hubo un momento crucial en el que tuve que escoger entre la dirección y producción teatral y la dedicación plena a la literatura. Por motivos, digamos, materiales —porque la vida también se decide con pan y techo— mi camino profesional se inclinó hacia el teatro. Concretamente hacia la dirección escénica. Y no lo lamento: ese territorio de tablas, ensayos y respiración compartida me ha otorgado un bagaje incalculable.

Trabajar en el escenario durante casi veinticinco años me ha enseñado que la ficción necesita sostenerse sobre una estructura clara, donde cada silencio pesa tanto como una palabra, y donde la tensión dramática debe fluir sin artificio. La disciplina del teatro obliga a la precisión: no hay lugar para divagaciones cuando la escena se encarna ante el espectador. Esa concisión, esa economía expresiva y al mismo tiempo esa exigencia de intensidad es lo que he intentado trasladar a mis relatos y novelas.

Piensa, Frank, en lo que supone convivir durante meses o incluso años con textos de Shakespeare, Molière, Marivaux, Corneille, Lope de Vega, Handke o Müller. Uno aprende a escuchar la respiración de las frases, a medir el ritmo de un conflicto, a reconocer cómo se construye un clímax y cómo se sostiene una tensión hasta el desenlace. El teatro, como bien sabes, no es solo literatura: es también acción, cuerpo, respiración, emoción, espera y catarsis. Todo ello me ha ayudado a entender que una novela o un relato debe ser, en cierto modo, una “puesta en escena” íntima para el lector, una representación secreta entre las páginas.

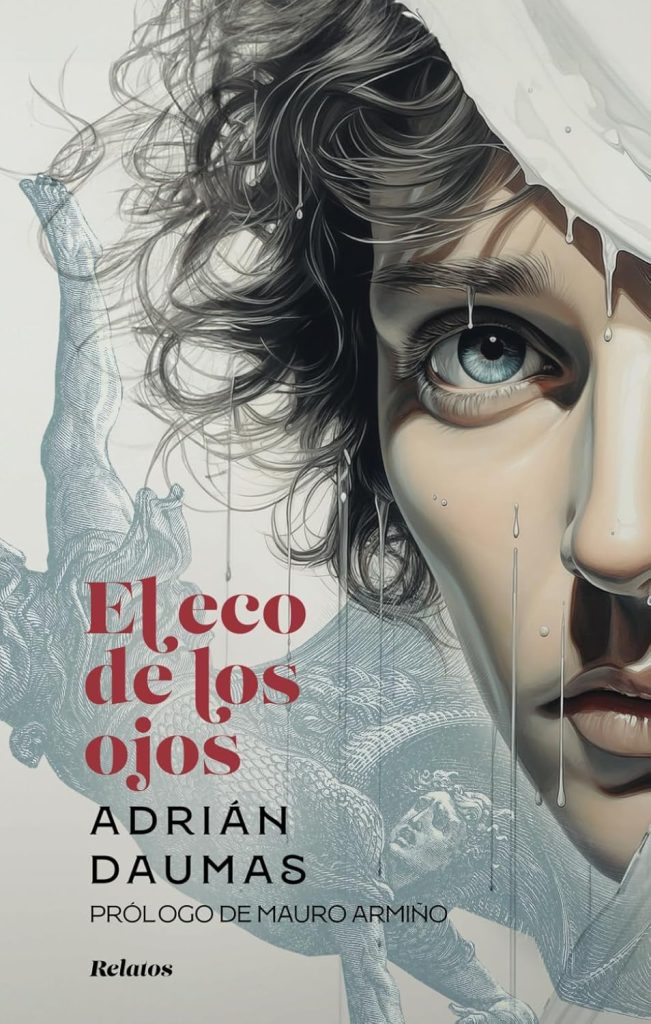

Ese bagaje, sin duda, late en los dos libros que hoy mencionamos. Tanto El Tributo como El eco de los ojos están atravesados por esa herencia teatral: la economía en la descripción, la búsqueda de un tempo narrativo preciso, los enigmas que ocultan los personajes, el juego con la tensión y, sobre todo, la voluntad de sorprender al final, como lo haría un telón que se cierra dejando al público con el corazón en vilo.

AM: “El tributo” por lo que veo es tu primera novela. Háblanos de ella y del porqué has escogido utilizar este formato narrativo. Trances, circunstancias, lecturas…

El Tributo ha tenido, podríamos decir, más de una vida. Comencé a escribirlo hace ya más de una década y llegué hasta el final de la parte dedicada a “Conrado” —quien se adentre en el libro descubrirá a qué escena me refiero—, pero entonces lo dejé en suspenso. Quedó como esas obras teatrales que se ensayan durante semanas y de pronto se interrumpen, quedando latentes, esperando su momento de encarnarse. Fue en el año 2023 cuando decidí retomarlo. No hubo un plan premeditado: lo que hubo fueron cambios vitales, giros de la existencia que me empujaron casi con violencia a concluir aquello que en su día no pude cerrar. Y claro, cuando regresé a esas páginas lo hice con una mirada distinta, con un prisma que no tenía diez años atrás. Esa nueva perspectiva fue la que, de alguna manera, terminó por moldear el libro. Y fue fruto de una circunstancia entre la vida y la muerte.

Lo mismo sucedió con los relatos: no me limité a revisarlos, los reescribí desde la raíz. Modifiqué los finales y, sobre todo, tejí vínculos entre ellos. Ya no podían presentarse como piezas aisladas —como pequeños monólogos que se representan solos en un escenario vacío—, sino que había que darles resonancia, una continuidad secreta que los relacionara. Ese gesto de conectarlos también fue fruto de mis circunstancias vitales, de la necesidad de hallar un hilo narrativo en medio de la dispersión.

El Tributo, en su gestación, llegó a tener tres finales distintos. Llegué a contemplar la idea de incluirlos, como si la novela pudiera desplegarse en varias perspectivas alternativas, casi como un ejercicio de metateatro. Pero finalmente decidí evitar esa deriva y concederle un cierre, aunque no definitivo. Es un final que da clausura a la historia concreta del protagonista, pero no es un final cerrado, porque la novela forma parte de un proyecto mayor, de una trilogía. Digamos que es como el telón que cae después del primer acto: no concluye la obra, pero sí deja el eco de una resolución transitoria.

Otro aspecto que me interesaba preservar era la no contextualización en un espacio-tiempo definido. Al igual que en el teatro, donde la escenografía puede ser mínima y aun así proyectar universos enteros, preferí que el lector dispusiera de la libertad de imaginar el entorno y la época. Esa ambigüedad deliberada abre un espacio de juego: cada lector puede situar la trama en la geografía y el tiempo que su propia imaginación le dicte.

Por último, el libro alberga escenas que nacen de mi propia experiencia personal, en particular de la relación entre padre e hijo. Pero más allá de lo autobiográfico, y que toda ficción enmascara una experiencia íntima, mi intención fue elevar esa experiencia a un plano simbólico, convertirla en metáfora de las complejidades, tensiones y silencios que atraviesan las relaciones paternofiliales. En ese sentido, El Tributo no solo cuenta una historia individual, sino que se despliega como un escenario donde lo íntimo se convierte en universal.

AM: Eres autor también de una antología de relatos, “El eco de tus ojos”…

Vienes avalado en uno y otro libro, respectivamente, por dos eruditos y traductores especialmente valiosos: Juan Antonio Molina Foix y Mauro Armiño. Ambos han dedicado y dedican gran atención al género fantástico. Los conozco y he tratado por colaborar ambos en Valdemar. Tu obra veo que está en gran medida relacionada con lo fantástico y lo monstruoso…

Con lo fantástico, sin duda; con lo monstruoso, en cambio, menos. Mi inclinación se ha orientado más bien hacia lo sobrenatural y hacia la imaginación entendida como una herramienta para levantar una realidad ficcional. Digamos que me interesa más la grieta, la fisura por la que lo real se contamina de lo otro, de lo inexplicable, que la mera aparición del monstruo como figura. Lo fantástico, cuando se sostiene en esa tensión entre lo verosímil y lo imposible, abre un territorio donde lo narrativo adquiere una densidad poética y un ritmo cercano al teatro: lo que se muestra y lo que se oculta en escena, lo que el espectador/lector intuye pero no termina de ver.

En ese camino, Valdemar ha sido para mí un referente fundamental. Durante años, mientras mi vida profesional se volcaba en el teatro, lo que me daba oxígeno —lo que me permitía salir de la lógica férrea de los ensayos, de la disciplina de la puesta en escena— era la ficción, y en particular el género fantástico. Valdemar no solo publicó ediciones cuidadísimas de autores que se convirtieron en mis compañeros de lectura, sino que estableció un canon alternativo, una biblioteca paralela donde lo invisible, lo extraño, lo ambiguo, se mantenía vivo y en expansión.

A través de esas páginas llegué a Juan Antonio Molina Foix, por medio de Vicente Molina Foix. Y allí descubrí una voz que, más allá de la traducción —que ya de por sí es un arte, una forma de resurrección—, proponía una comprensión profunda de la literatura fantástica como una tradición que nunca muere. Una tradición que se reinventa, que dialoga constantemente con los clásicos sin quedar atrapada en ellos. Pienso, por ejemplo, en cómo las traducciones de ciertos textos góticos o fantásticos no solo fijan una lengua, sino que reavivan el pulso de una literatura destinada a sobrevivir más allá del tiempo, de las modas y de la literatura contemporánea.

Para mí, ese contacto con lo fantástico ha sido esencial también a la hora de escribir. Porque el teatro me enseñó la precisión y la estructura, pero la literatura fantástica me dio el aire, la fuga, la capacidad de abrir espacios narrativos donde las reglas de lo real podían desbordarse. Si el teatro me anclaba en la carne, en la palabra dicha, la ficción fantástica me otorgaba alas, la posibilidad de imaginar otros universos. Y de esa conjunción, creo, nacen mis libros: un pie en la realidad, otro en lo sobrenatural.

AM: ¿Tienes algún nuevo proyecto?

Por último, quisiera adelantar algo acerca del proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo: un nuevo libro de relatos en el que la medicina, los médicos, los pacientes y los dioses paganos conviven en un entramado que podríamos llamar un juego macabro, un tablero donde lo racional y lo irracional se entrecruzan constantemente hasta dar lugar a una realidad peculiar, inquietante, alucinada. El título provisional es Los durmientes y otros relatos, y en él me interesa explorar esos espacios donde la ciencia, pese a sus avances, se encuentra con sus propios límites y se ve obligada a confrontar enigmas que no logra descifrar.

En estos relatos, los hospitales con sus pacientes y los semidioses, es decir los médicos se convierten en escenarios cargados de misterio, donde los pasillos recuerdan más a laberintos iniciáticos que a espacios de cura; los médicos adquieren un cariz a veces arcaico, otras maligno, a medio camino entre científicos y chamanes; y los pacientes transitan sus dolencias como si fuesen ritos de paso, atrapados entre la vulnerabilidad del cuerpo y la vastedad de lo desconocido. Y en ese teatro de lo humano, los dioses paganos irrumpen, no como reliquias de un pasado arcaico, sino como presencias activas que dialogan, desafían o se entrelazan con los discursos de la ciencia contemporánea.

La idea central que recorre Los durmientes es que, en definitiva, seguimos siendo títeres de especulaciones que se agotan una y otra vez, sin lograr respuestas concluyentes. La tecnología, tan confiada en su precisión, y la ciencia, tan segura de su método, todavía tropiezan con enigmas que desbordan cualquier explicación. Esa tensión entre lo que se pretende racionalizar y lo que permanece inexplicable abre un territorio fecundo para la ficción: allí nace el relato, en esa grieta donde la razón se reconoce frágil y lo sobrenatural se presenta como alternativa posible.

En cierto modo, este nuevo libro es también una prolongación de mis inquietudes vitales: me interesa construir escenas, diálogos, atmósferas que el lector perciba como si asistiera a una representación. Cada relato se convierte así en un pequeña escena de una obra mayor donde lo humano se mide frente a lo inabarcable. Y quizá por eso Los durmientes no habla solo de medicina o de enfermedad, sino de la condición misma del hombre contemporáneo: criaturas que creen dominar el mundo con ciencia y tecnología, pero que al final siguen temiendo, soñando y preguntando como lo hacían los antiguos, en compañía de sus dioses.

Deseando poder leer ese nuevo libro que relaciona ciencia y dioses paganos. Seguro que será una delicia como ha sido, hasta ahora, descubrir la literatura fantástica pero llena de contenido que tan bien domina el autor.

Yo he leído esas publicaciones de Adrian Daumas y son fantásticas, las recomiendo

Muchisimas ganas de leer los durmientes!

Adrián es que me toca, jjjjkkjjjj,……… y quiero decir como todos los cuñados en Nochebuena Navidad pero la verdad es que es un monstruo claro si no fuese así no sería artista sería uno más del rebaño buscó por ejemplo soy yo entonces no es del rebaño por eso me vuelvo a reiterar o a a literal que es un crack y una persona que es muy sana porque difungan y bebe ni nada más y además pues hace muy bien porque todas estas drogas que vende el estado no sé por qué lo hace el estado y por qué las tomamos los demás por eso Adrián es no es uno más